张力奋 摄

张力奋 摄

时隔四年半,许知远再次来到复旦大学。一样的空间,一样的主宾,一样朗读了自己新写的文字片段。解放日报·上观新闻记者注意到,两次与学生交流他都提到了“人生的偶然性”。这一次,他对偶然中的必然,有了更为清晰的描述。

写梁启超:

一种复杂的“养成”关系

2013年,许知远正以访问学者的身份,在伯克利大学度过一段他称之为“无所事事” 的时光,却在异国的书店里,与一张黑白照片猝然相遇。

照片上的人是梁启超。许知远觉得他鼻正口阔,眼神坚定,异常英气逼人。这一眼,最终让一个盘桓心头多年的模糊愿望有了具体的方向。那些年,已经小有名气的记者许知远厌倦了新闻业的碎片表达,面对现实的诸多困境,他渴望用更加系统性的历史写作追溯源头。梁启超成了那个能承载他探寻近代中国的最佳载体。那次对视两年后,2015年秋,他在电脑上敲下梁启超传记的第一行字。

十年过去,也是秋季,复旦大学新闻学院蔡冠深报告厅座无虚席。许知远坐在台上,与他对谈的张力奋教授,曾在他为FT中文网写专栏时密切合作,是时任总编辑。

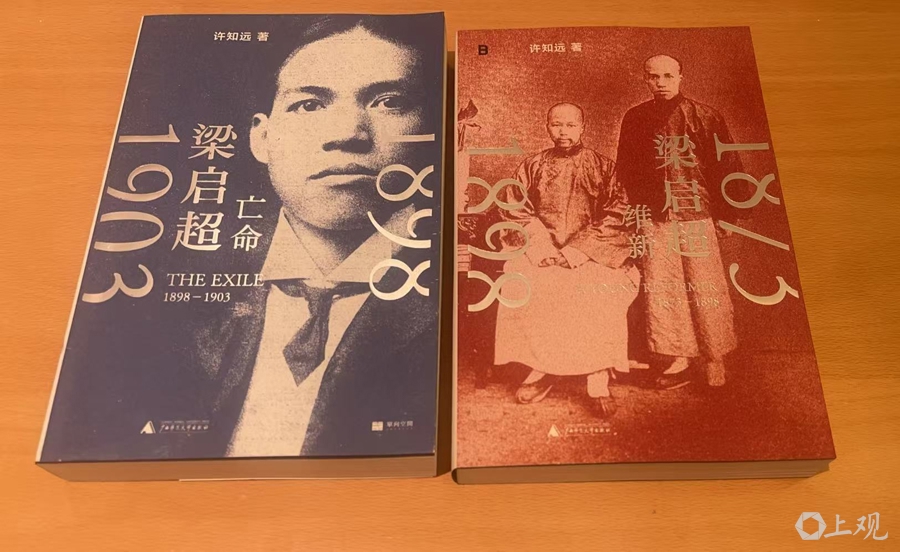

两卷完成,新修订的第一卷也重新出版,故事却刚刚展开到梁启超的前半生。许知远自嘲这种计划失控的状态,本来以为是一段“美妙的恋情”,最终逐渐走向“漫长的婚姻”。

张力奋熟悉许知远这种感性的本能,他的好奇在于:与一个已经不存在的传主共存十年,究竟是一种怎样的关系?

张力奋送给许知远一双“复旦牌”人字拖。 刘璐 摄

张力奋送给许知远一双“复旦牌”人字拖。 刘璐 摄

许知远想过这个问题。他觉得像一种复杂的“养成”关系。43岁写出第一卷时,书里的梁启超才25岁;49岁写完第二卷,他刚30岁;在预计明年写完的第三卷中,梁启超39岁,而许知远即将50岁。这个过程中,两个人的年龄逐渐接近,直到抵达许知远设定的目标——56岁的时候写完最后一卷,梁启超56岁去世。一方面,梁启超作为一个古老的、伟大的灵魂,在遥远的时空里迅速成长。与此同时,许知远又在自己的笔下,等待他慢慢向自己的年龄靠拢。

他坦言刚开始并不很理解梁启超,但随着卷入越来越深,似乎越来越能够理解——也可能是误解。但不论如何,他相信梁启超那代人值得被不断书写。7年之后,当他们的人生终于重合,许知远很期待那个56岁的自己写完第五卷最后一个字的时候,内心会是什么感受。

第一、二卷已出版。 张力奋 摄

第一、二卷已出版。 张力奋 摄

许知远喜欢梁启超身上高度的直觉和创新性。1898年被迫流亡,突然被抛入陌生的环境之中,梁启超很快就通过办报去理解当时日本思想界的状况,又能同时借鉴西方的思潮。哪怕带着很多创造性的误读,他也可以把这一切融入自己的思想血液。作为报人,许知远认为梁启超的写作速度甚至比阅读速度还要快。梁启超具备一种快速表达新观念的能力,以及惊人的共情能力,他擅长利用自己建构的网络与人传播、互动。

尽管写的是个人传记,但真正激发许知远兴趣的,正是那张巨大的时代网络。它不是一个孤独的中国思想者在书斋中写作,而是一个人在世界各地不同的情绪里,多层次地与世界交往,感受历史的巨变。那个网络是如何运转的?梁启超与同时代的各种人之间,有怎样复杂的关系?一个人如何卷入自己的时代,在种种不可能中创造某种可能性,在不可测的危险之下,寻找出一条新的道路?许知远更希望花笔墨去解答这些问题。

做《十三邀》:

一杯不断变化的鸡尾酒

从这个意义上说,几乎同时期开始主持《十三邀》,也与书写梁启超同源异流。梁启超是现代传记的倡导者,从《新民丛报》时期就开始试图用传记的方式影响日本社会。许知远回忆,最初接受制片人李伦的邀请,也是期待通过每一期视频节目,讨论一个人和他所生活的时代有什么关联,讨论性格与时代际遇的关系。用复旦大学新闻学院院长张涛甫教授的话说,这个节目是“在历史和当下之间寻找自己”。许知远不希望这只是一个文化节目或者一个思想实验:“可能威士忌很好喝,或者茅台也很好喝,但我们希望它是丰富的,是一杯不断变化的鸡尾酒。”

谁能进入《十三邀》的视野?许知远承认个人的好奇心是一个重要驱动力,团队一直很尊重他对一个受访者是不是真的有兴趣。相比名声和成就,这个人本身的丰富性和独特性是许知远更看重的。他例举复旦大学葛兆光教授那一集,笑称自己尽管从来看不懂《中国思想史》,却“惊为天人”。而葛兆光早年的贵州经历,和他突破传统政治史观看中国、看世界的新想法,尤其激发了许知远强烈的兴趣。

《十三邀》访谈葛兆光。视频截图

《十三邀》访谈葛兆光。视频截图

十年《十三邀》,给许知远带来微妙的改变。他感觉现在容易跟现场“打成一片”了,曾经那种读书人莫名的骄傲,已褪去很多。即使内在可能还是骄傲的,他也愿意努力融入环境。和不同领域的人接触,他越来越意识到人生是一个整体,人的成长不仅依靠眼睛。“我们有时候通过手来思考,有时候通过脚来思考,如果懂得更多表达的语言,比如音乐、体育,都会带来不同的感受。”他记得前段时间跟姚明讨论篮球,姚明告诉他,篮球只有三个动作:运球、传球、投篮。好比三个音符,却能在球场上编排出无数花样。他拍着大腿说:“我怎么从来没这么想过问题呢?”

当媒体人:

以描述世界为业

如今回想,上世纪90年代刚进北大读书的时候,学校里卖5块钱一本的旧杂志塑造了许知远对新闻业最初的兴趣,从此产生应该做一些相似事情的念头。他被亨利·卢斯描绘的记者使命感击中,雄心勃勃地认为在一个巨变的时代,一个国家和外部世界发生新碰撞的故事,需要有人来描述。一名新闻记者、一名编辑,就是风云变化的时代中给出坐标、做出描述的人。在许知远看来,梁启超、胡适、陈独秀这些人,都是非常重要的媒体人,他们通过报刊、杂志启迪大众,真正点亮了整个社会。

许知远上一次来复旦,是四年半以前。 刘璐 摄

许知远上一次来复旦,是四年半以前。 刘璐 摄

“我始终觉得媒体人是非常重要的发现者、教育者,价值的捍卫者,陌生世界的体察者。”许知远这段话被张力奋戏称为“新闻传播专业的招生广告”。距离许知远上一次到复旦演讲,时间相隔四年半。一样的空间,一样的主宾,这一次,他显然成了更大程度上的“流量明星”。张力奋观察,这些年许知远变得积极向上了很多。许知远表示这也是一个自我说服的过程:“在一个存在很多不确定性的时代里,我觉得反而需要有一些确信的态度。”

巧合的是,两次与学生交流,许知远都提到“人生充满了意外”。他直言自己是计算机系的“逃兵”。这种叛逃到底如何能支撑他走到今天?许知远给出了一个自认为“真的很滥俗但是很准确”的理由——找到你真正的冲动所在。

许知远再访复旦。张力奋 摄

许知远再访复旦。张力奋 摄

人生的某个选择可能是由一些非常偶然的事件决定的。就像学一个舞蹈,动作引发动作,言语激发言语,每一个具体的行为塑造了最终的你。在书写梁启超的过程中,许知远也常常因为艰难痛苦想要放弃,但他心里总有一个冲动——不管写完是什么样子,不管书能不能卖出去,完成这件事的冲动超过一切。他说:“可能自始至终,我也扮演不了太重要的角色,但可以欣赏到一个伟大的灵魂,可以知道他用那么多姿多彩的方式和那个时代发生互动,这过程对我来说就变得很喜悦。”

近期许倬云、珍·古道尔相继离世,引发了一波对《十三邀》访谈的重新讨论,令许知远和团队同事感到欣慰。“每一代人都有自己的共同文本。”许知远用一贯的坦率语气说股票配资公司倍杠杆,“这个节目已经拍了十年,我吹个牛吧,如果拍20年、30年,就是一个非常丰富的文本,并且是多领域、多年龄阶段、多国籍的。把《十三邀》变成一个跨文化的共同文本,这是我们目前一个强烈的冲动。”

九融配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资公司倍杠杆 比亚迪跻身全球销量TOP3,以技术矩阵与品牌矩阵引领汽车产业新格局

- 下一篇:没有了